摘要:19世纪英国社会政府用各种严刑峻法来确保公民财产和生命的安全,使“私有财产神圣不可侵犯”落到实处。不过,也是从19世纪起,英国人开始对酷刑进行反思,逐渐废止一些以酷刑和羞辱为目的的刑罚方式。伦敦从债务监狱到犯人监狱、从静默制、隔离制到劳役制方式的尝试,显示出19世纪英国刑罚的变迁轨迹以及人类惩罚体系从野蛮向文明的演变方向。

关键词:19世纪;英国;伦敦;刑罚制度

作者简介:陆伟芳(1963—),女,教授,博士生导师,历史学博士,教育部重点研究基地上海师范大学都市文化研究中心专职研究员,从事英国城市史和社会史研究。

刑罚的变迁可以从一个侧面反映人类文明的发展方向,欧美社会从中古的严刑峻法到现代刑罚的变迁,离不开近代以来刑罚和刑罚观念的变化。人们耳熟能详的“私有财产神圣不可侵犯”,彰显了近代资本主义社会保护私有财产的坚强意志。在资本主义理论从天赋人权理论向自由资本主义的发展过程中,人们关注的重点从抽象的人权,变成更具体的财产权,所以,对犯罪行为、特别是侵犯财产的犯罪采取严刑峻法。不过,这毕竟与天赋人权思想相悖,因而对犯罪的惩罚,也逐渐从野蛮的肉刑向更人道的刑罚演变。研究19世纪英国刑罚的变迁轨迹,考察伦敦对罪犯惩罚的变革,无疑有着历史和现实的双重意义。

一

刑罚具有极大的历史延续性,19世纪上半叶的英国刑罚仍然极大地继承了中世纪以来的刑罚特色,用司法恐怖来制止犯罪,以严刑重刑来威慑民众。作为“私有财产神圣不可侵犯”信念的忠实信徒,19世纪以来从严惩罪犯、严刑峻法(绞刑、流放、鞭刑)来阻止犯罪上升,逐渐向废止和改变酷刑的方向演变。

逐渐废止以残酷性著称的绞刑、剖腹和分尸综合刑。这原是对犯叛国罪者处的刑罚。英国人认为,叛国乃是罪大恶极的重罪,因此,必须进行最大限度的严惩。判决的犯人先拉到刑场,有时是双手被绑拴在马后在地上拖行到刑场,有时被大字形绑在木架上拉到刑场;先行绞刑;并在犯人尚未断气前放下,然后开膛破肚,“掏出”内脏示众。有时还要当着犯人的面焚烧掏出的肠子,让犯人受尽非人的折磨;再行斩首。①古代中国处死犯人同样是在热闹的菜市口,目的也是最大化地起到杀一儆百的作用。

作为对旁观者的一种威慑,还要进行分尸,并把尸块分送各地“展示”,以儆效尤。中国人比较熟悉的苏格兰民族英雄威廉?华莱士受的就是这种刑罚。 ②电影《勇敢的心》在结尾时隐晦地表现出来。只是刑罚最后部分过于残酷血腥,不宜直面观众,所以只能留给观众自己想象了。此刑之残酷惨烈,几乎可与中国古代的凌迟处死相提并论,不符合人类文明理念,更与人权观念背道而驰,因此于1870年正式废除这种刑罚。

逐渐减少绞刑的种类和判决。绞刑仍是19世纪的一种普通死刑,19世纪初的英国共有223种死罪,包括伪造、假冒、发信恐吓、绑架女性继承人、企图谋杀枢密院官员、扒窃、海盗、残害牲畜、放火、亵渎、盗窃亚麻、砍伐树木和往池塘外放鱼等,都可以判处绞刑[1]38。

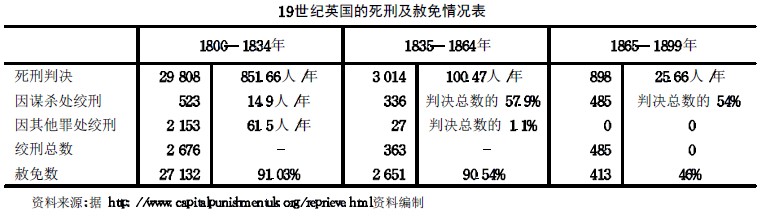

绞刑是对重罪的惩罚,但扒窃或偷食物这样的轻罪也可能处死刑。1823年,罗伯特?庇尔减少了可判处死刑的100多件罪行。1830年,约翰?罗素爵士废除了偷窃马匹和入室偷窃的死刑,而且出现了改判情形。有大约60%的死刑判决中记录着“若执行的话,可以处稍低些的处罚”。在1826—1835年期间,有11 305人被判处死刑,但真正的执行死刑的只有514人,只占4.54%。可见,随着时间的推移,对生命的珍惜、对人力资本的重视,使被判绞刑者日益减少。1861年后,只有谋杀、海盗、叛国、在兵工厂或造船厂放火(这等同恐怖行动)4种死罪。在贝德福监狱,1801—1837年期间行绞刑为13起,但1838—1878年期间只有4起。

基本废除鞭刑。鞭刑就是“以痛苦补救过错”,以维持社会风纪。今天在前英国殖民地仍有此刑,如新加坡、博茨瓦纳等。鞭刑有着悠久的历史,耶稣在被钉上十字架前就曾受过鞭刑。人们认为鞭刑特别适用于轻微罪犯,通过公开鞭打展示对犯罪的有效惩罚。鞭刑在18世纪和19世纪初减少,1861年起鞭刑制度仅用于16岁以下的犯人。

总之,从18世纪末起,人权思想、文明意识使人们越来越无法容忍对轻罪处绞刑,令人胆战心惊的鞭刑、综合死刑更是大大失去人心。于是,这些野蛮残酷的肉刑逐渐退出历史舞台。

二

文明是逐渐养成的。文明不仅体现在文雅的谈吐、得体的举止、衣着的体面,而且也体现在对犯罪惩罚的具体措施上。19世纪伦敦刑罚变迁的趋势,就是从人格羞辱转向对犯罪本身的惩罚。

首先,放弃了以羞辱为目的的刑罚,例如枷刑和鞭刑。颈手枷刑是用刑具锁住双手和脖子;足枷则是用木枷锁往双脚。这类枷刑的出发点是人都有羞耻心,因此通过最大化地羞辱犯法者来迫使其改邪归正。这些受刑者往往身戴刑具,置身于闹市区的受刑地,受到闹市区男女老少的公开的羞辱和谩骂,受到臭鸡蛋、烂水果和菜蔬的扔砸。这种刑罚,旨在用民众对犯法者的愤怒、嘲讽或轻蔑来宣扬正义,惩罚奸邪,从而取得惩罚犯人的目的。一直到19世纪初,还使用枷刑和鞭刑,作为对轻罪的刑罚手段。让我们一窥枷刑行刑过程,看看那种公开羞辱。

1810年,伦敦波街警察突袭了白天鹅的一个“所多玛俱乐部”,逮捕了一群男同性恋者。其中7人判入狱,6人被判9月27日在潘顿(Panton)街对面的干草市场受颈手枷刑。行刑当天,犯人站在开敞大篷车上,从新门(Newgate)监狱出发,沿着罗德门山(Ludgate Hill)、舰队街、斯特拉德(Strand)和查灵十字路,由100个骑马带枪警察、100个徒步警察护卫,极为“隆重”,以最大化惩戒和威慑效果。路旁商店关门,人行道、屋顶挤满男女老少。行刑场所附近屠宰场的人用车装运了大量的猪内脏、粪便,鱼妇带来了鱼杂,还有附近街道的死狗死猫,更有来自菜场的烂菜,夹杂马粪的泥巴堆放在一边,众人义愤填膺,打算好好泄愤。虽然在受刑地,套上刑具的犯人为一圈警察保护着,但群众还是把动物尸体、烂果烂菜、粪便砸向犯人,这些犯人不久便没了人样[2]405。

此后,这种刑罚便很少使用,1815年此刑只适用于作伪证者。不难看出,受这种侮辱人格的刑罚与人权思想相冲突,有违人类文明。1837年颈手枷刑废除,1872年足枷刑也废除了。

鞭刑也是带着极大羞辱目的的,受刑者在众目睽睽之下,被拴在马车后面,扒开衣服,露出后背,接受鞭打。这有违人类的隐私与文明理念,因此1817年放弃对女性公开鞭刑,30年代放弃对男性公开鞭刑。

其次,在死刑中也放弃了以公开行刑、羞辱犯人为宗旨的行刑理念。在人类历史上死刑大多是公开进行的,中国古代杀人都是在菜市场和闹市区,目的也在于此。直到1810年,伦敦的新门监狱平均每年要公开处决8—10人左右。在拿破仑战争期间及此后数量有所增多,到1820年达到顶点,达43人。从1783年起,伦敦的公开绞刑就在新门监狱前面的广场举行。1807年的一次绞刑日,伦敦4万多名民众聚集在新门监狱广场观看死刑。1824年,银行职员法特雷劳(Fauntleroy)因伪造罪被执行绞刑时,至少有10万人前来围观。新门监狱广场周围建筑的每一个窗口都挤满了围观民众,每一条通向新门监狱的道路都被挤得水泄不通。1840年的一次公开绞刑,周围建筑每个观看窗口的价格增至2英镑[3]232-245。

从19世纪初开始,就有人反对死刑、反对死刑公开执行。到30年代,反对的舆论增多。1831年,苏塞克斯公爵向议会提交了一份陈情书,反对死刑过于宽泛:“对刑罚的过当及无差别的严厉性表示深深的遗憾。刑罚将不同道德程度的罪行皆以死刑处罚,将普通侵犯财产罪与最为邪恶残暴且危害人生命之罪相提并论。”[4]261840年,狄更斯则描述看客麻木不仁的心态,他在《每日新闻》上写道,看客“没有痛苦,缺乏应有的恐惧。毫无厌恶与严肃;有的只是粗鄙、堕落、浮躁、醉酒和其他诸种丑态”。他感到自己“被一群窃贼、妓女、流氓、无赖包围着,他们粗野的笑声和冷若冰霜的表情让人恶心”[5]133。渐渐地,观看行刑就不再是各阶层的娱乐盛宴。到60年代末,观看行刑成为素质低下的表现了。1868年,狄斯累里政府放弃了公开绞刑。

在反对的声浪下,死刑虽然没有被废除,但显著减少。1836年以后,在新门监狱执行的死刑每年不过1-3人,有的年份根本一个也没有。最后一个在伦敦被处以公开死刑的是巴雷特,罪行是在克雷肯韦尔的爆炸案。在各方争议下,执行死刑的日期被两度推迟,最后在1868年5月26日在老贝利受刑。观众不过数千,没有了人山人海,而且比较平静,有人为正义得到伸张而拍手称快,也有人为生命的消逝而悲叹。巴雷特平静地登上绞刑台,所有人脱下了帽子哀悼。刑毕,众人匆匆忙忙奔向各自的营生,在罗德门山的交通仅仅停歇了“几分钟”而已[2]406。此后行刑都是在监狱内的大墙里进行,刑毕,升黑旗,通知外面亲属犯人已被处死。所以,在伦敦,直到维多利亚女王统治末年,“如新门般漆黑”仍然是一个流行的比喻,给人带来阵阵寒意。

最后,改变从肉体上消灭犯人的做法,更多地用流放刑代替绞刑,珍惜生命。人类文明的进程,迫使法庭寻找低于绞刑又高于罚款的惩罚手段,人们逐渐相信流放刑更有社会意义,既用强制劳动改造犯人,也附带解决了殖民地的劳动力短缺问题,可谓一举两得。一般来说,任何刑期达7年及以上的罪犯可以流放。罪犯被流放到殖民地服满刑期,美洲殖民地和澳大利亚都曾作为流放刑的目的地。从1787—1857年,总计16.2万人流放到澳大利亚。在1853年议会讨论(废除)流放法时,约翰?帕金顿提到,根据1848年到1850年的数据,需要流放10年以上者平均每年有573人,需要流放10年以内的有5 249人[6]。19世纪中叶,由于澳大利亚普通移民的增加和当地人的反对,英国才逐渐放弃流放刑。

从放弃羞辱为目的的刑罚,到死刑方式的改革,再到珍惜人类生命、珍惜劳动力的做法,我们不难看出人类文明发展的轨迹。它告诉我们,文明体现在生活的每一个角落,体现在社会的各个层面。

三

在资本主义的思想体系中,自由与平等、博爱曾是须臾不可分的。人们摆脱封建专制王权对人身自由的束缚,追求人的自由。因此,剥夺人的自由,成为19世纪英国惩罚犯人的重要途径。在这个过程中,伦敦拆除了旧式的债务囚禁监狱,发展到新型的现代监狱,而且探索惩罚监狱犯人新手段与方法。

第一,监狱模式的变化,从债务监狱发展到新式的犯人监狱,并改善监狱条件。新门监狱是19世纪伦敦最著名最主要的监狱。但是,1800年的伦敦不是只有1个新门监狱,而是有19个监狱,全聚集在老伦敦。在伦敦城有6个,南沃克7个,在克雷肯威尔、斯泰普尼和威斯敏斯特各2个。这些监狱中,就有8个是债务监狱。有些监狱历史非常悠久,在新门监狱旧址上的老监狱,据说有上千年历史,而舰队监狱可以追溯到1197年。

1869年,英国废除债务囚禁,这有助于一些原债务监狱的消失;文明观念的发展,使伦敦的一些监狱成为过时的历史遗迹而被关闭;特别是19世纪城市化进程,伦敦中心的地皮变得越来越有经济价值,城市改造把伦敦中心的监狱拆除。1842年,舰队监狱、马莎尔西(Marshalsea)监狱被关闭。在50年代,伦敦市政法团的吉尔特斯帕(Giltspur)街的考帕特(Compter)监狱让位于街道改善工程。托特尔费尔德(Tothill Field)的矫正所成为维多利亚伦敦的一个耻辱,因而在1884年被拆除,取而代之的是雄伟的威斯敏斯特大教堂。1889年,考德巴斯费尔德(Coldbath Field)监狱被拆除。1816年开放的米尔班克监狱(Millbank Penitentiary)在1890年关闭、拆除,为泰德艺术馆腾地方。就连19世纪伦敦最著名的新门监狱,也在1902年被拆除,为中央刑事厅即老贝利(Old Bailey)的扩建让路。

同时,新建了一些符合现代监狱要求的新监狱,伦敦监狱数量变少质量提高。如1842年建成的潘顿韦尔(Pentonville)模范监狱。到1899年,伦敦只剩下6所监狱,1901年新门监狱关闭后,就只有5所监狱了。它们是:始于1817年的布立克斯顿(Brixton)监狱、潘顿韦尔监狱、1851年开放的沃滋华斯监狱(Wandsworth)、伦敦市政法团的新监狱、始于1852年的好来威监狱、在1874-1890年间由劳改犯建设的沃姆瓦德监狱(Wormwood Scrubbs)。这些监狱已经没有了如新门监狱那样吓人的外表,坐落在郊区的田园风光中,只不过有着高高的围墙而已。1910年,这些监狱总共可关押5 600人(按1监1人算),全年可收押6万人次(包括各种短期囚犯)[7]387。

监狱曾是“人间地狱般”丑陋。在新门监狱里男人、女人、孩子大家全体挤在大房间里,睡在地板上,没有单独的牢房。大多数看守所狭小、破旧、肮脏、拥挤、不卫生、管理不善、接触不到新鲜空气。犯人常常受到伤寒或称“看守所发烧”的侵袭[1]38。1815年,一个贵格派的慈善家伊丽莎白?弗赖(Elizabeth Fry)发现新门监狱的女犯“极度污秽、极度难闻”,“她们睡在地板上,有时一大间牢房挤上120人,根本没有床垫,许多人几乎衣不蔽体”[7]408。1818年,议员巴克斯顿(T. F. Buxton)在考察考帕特监狱时发现,一名被监禁的流浪汉躺在麦秸铺成的床上,浑身肮脏不堪,看上去将近奄奄一息,几乎连说话的气力都没有;到处弥漫出一股恶臭,腐蚀着犯人的脾肺,他们破旧的衣服上爬满了虱子[8]155。新建的潘顿韦尔监狱则是新式模范监狱,牢记里有床位,有厕所,光线充足,空气流通。

第二,用剥夺人的社会性来迫使犯人反省及改邪归正。在19世纪头30年,伦敦的监狱由市政法团、米德尔塞克斯、威斯敏斯特和萨里的地方法官管理,管理模式是旧式的。后来,从美国监狱考察中,学到了两种新手段“静默制”(Silent System)和“隔离制”(Separate System)。在“静默制”下,犯人在一起工作、吃饭、祈祷和睡觉,但除了在教堂里必须保持绝对安静,不能开口说话,其他非口头的交流也受到禁止。这种制度在切斯特顿(Chesterton)管理下的考德巴斯费尔德,以及狄更斯的朋友奥古斯都?特雷西(Augustus Tracey)管理下的托特尔费尔德比较出名。这种手段往往会滥用。1842年,在考德巴斯费尔德的1 500个左右犯人中,年处罚次数达到1.7万人次。在任一天中,每100个犯人就有5个在接受各种惩罚,从鞭打36下、或双手铐在背后,到关禁闭。另一处罚手段是“隔离制”。潘顿韦尔的新模范监狱就是在隔离制度下建造的,关押的都是刺儿头。这里有520个单人牢房,设施比较齐全,饮食良好,以至于狄更斯痛斥为“宠物犯人”。这些犯人在一起锻炼,不过在离开牢房时全部带着小黑面具。犯人的刑期起初是18个月,但18倍于其他监狱的“发疯率”,使当局震惊,因此减少了一半刑期。到1856年,情况有所好转,这里被监狱逼疯的人减少到其他监狱的2倍了[2]410。

第三,用新式强制劳役制度对付那些最邪恶的犯人或屡犯,试图用惩罚肉体来 “洗涤”心灵。强制劳役不仅用来惩罚犯人的肉体,而且折磨他们的精神,从而迫使他们改邪归正。劳役制并不陌生,自古以来就作为惩罚犯人的手段。但19世纪英国的劳役制,逐渐不再是从事实际工作,如开矿、采石、生产面粉。现在的强制劳役,专门为惩罚犯人而设计。在考德巴斯费尔德,一般而言,劳役时间是8个多小时,劳役任务多样,有踏轮子、拣麻絮、转曲柄等。这里有20架踏轮,犯人用双脚踏踩转轮15分钟,休息15分钟,总计15次。在踏轮快到15分钟时,房子里异常闷热,充斥着汗臭味,几乎让人难以呼吸。踏不动轮子的犯人则用双手转曲柄,要求一天转动1万次,意味着至少8小时20分钟的劳役。这种强制劳役体制在营养不良的情况下、或年老体弱的情况下,其实是一种慢性死刑。比如,1868年7月,色情文学家威廉?达格代尔(William Dugdale)被判在考德巴斯费尔德服18个月劳役,年过七旬的他,4个月后就被折磨死了[2]411。

无论是静默制、隔离制还是劳役制,从剥夺人的社会性到折磨人的身心,今天看来似乎都是不太人道的,但与19世纪初,从肉体上消灭、人格上污辱相比,无疑是一个巨大的进步。而从19座监狱到只有5座监狱,从犯人禽兽不如的生活到基本的生存状态,都是伦敦探索现代刑罚制度的进步所在。

从伦敦刑罚方式和伦敦监狱发生的变化,可以看出19世纪英国在司法和惩罚体系中从野蛮向文明的逐渐演变,虽然还没有完全走上现代文明的刑罚制度之路,但已经开始迈出小小的步伐。因此,英国现代的文明人道的刑罚制度,正在萌芽中。英国为代表的现代西方刑罚文明,正挣脱丑陋的外壳,悄然露出头来。19世纪伦敦刑罚的变迁轨迹不仅仅表明了英国的进步,而且显示了人类惩罚体系从野蛮向文明的一般演变规律。