内容提要:教育是影响社会流动的重要机制。在中国高等教育实行精英教育阶段,大学生群体能借助高考以“天之骄子”的身份快速跻身上层社会。20世纪90年代末,中国高等教育政策发生改变,由精英教育转向大众教育,使大学生群体由“天之骄子”变成“后精英”。同时,在全面市场化改革的带动下,中国社会结构快速变迁,社会分层现象引人注目。调查结果显示,大学生群体倾向于认为社会分层已经“结构化”,虽然较多的大学生对社会机会持乐观态度,但如若与精英教育时代的大学生相比,他们则认为“向上流动”的渠道已变得较为狭窄,且家庭背景及资源对一个人的前途发展有显性影响,代际“再生产”机制占据优势。虽然不同社会经济背景的大学生个体的看法存在差异,但从社会统计学的角度来看,整体认知的同质性较高。

关 键 词:社会机会 社会分层 社会流动 大学生 主观认识 高等教育 后精英

作者简介:黄耿华,男,香港教育学院大中华研究中心成员,主要从事社会政策等方面的研究;莫家豪,香港教育学院大中华研究中心(香港 新界)。

一、研究背景:社会阶层分化与大学生地位变迁的双重奏

20世纪的中国经历了两次重大社会变革,第一次是40年代末开始的社会主义革命及之后的共产主义试验,第二次则是70年代末80年代初开始的市场化改革[1]。这两次社会变革触发的不仅是经济制度的转型,更是整个社会阶层结构的变迁。Whyte和Parish曾撰文指出,改革开放前,中国社会的不平等程度比市场型发展中国家低,也比苏东社会主义国家略低,机会较为均等,存在“去阶层化”(destratification)现象[2-4]。即便这一观点尚未获得学界的一致认同①,但如若与改革开放后社会结构模式相比,学者们还是广泛认同市场化改革前属于“相对均等”。事实上,市场化改革后中国社会阶层分化和结构变化现象早已被学界所关注。以Nee为代表的一些学者观察到,市场化使私人资本和人力资本的回报上升,激励了那部分有创业精神的人通过市场获得经济的成功,率先突破原来的社会结构而走向社会上层,单位制和原先掌控再分配权力的阶层则日益式微,这被称为“市场转型论”[5]。另一部分“权力中心论”的学者也观察到部分私营企业家借助经济成功向上流动,但他们发现单位组织和再分配权力掌握者的影响力是持续的,这部分人容易与社会其他资源相结合而成为优势阶层②。近期,林宗弘和吴晓刚整合了以上两种观点,并运用“制度阶级理论”进行分析,概述了市场化改革后中国社会阶层的分化和转型态势:农民和国企工人不断萎缩弱化;在民营化的冲击下,国有单位的优势在下降,这一点与“市场转型论”相近;不过,“当国有单位的组织资产逐渐贬值时,一些干部却利用权力化公为私”而获利,地位得到维系或强化,这一点又与“权力中心论”相似;技术资产的拥有者可获得更高回报;拥有较多资本的企业家(而非小企业主)的政治经济力量逐渐增强[6]。由于各理论学派依据的实证材料不同,对中国社会阶层变动的理论概述也有所不同,但其中一点却是一致的,即改革开放后中国社会阶层已发生了剧烈变动和分化。

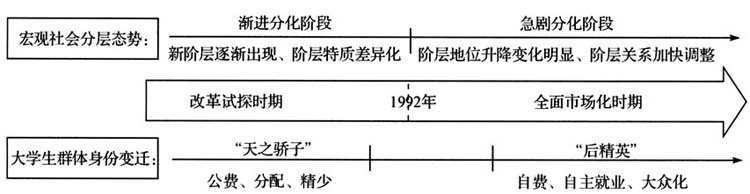

当然,与经济社会转型过程一样,中国社会阶层结构的变动也存在明显的历史分期。学界普遍以1992年邓小平“南方讲话”和党的十四大召开为界,将改革转型历程划分为前后两个阶段,本文分别将其称为改革试探时期和全面市场化时期③。改革试探时期中国引入市场机制,逐步放松对劳动力流动和私人资本运营的限制,不再强调国家政治意识形态,而是允许不同群体实现经济社会利益差别化,这为新的社会阶层形成及分化创造了政治经济条件,社会分化和流动模式发生转换[7]73。但由于改革试探期中国的制度转型带有明显的渐进主义与实用主义取向[8],并经常出现新政策停滞不前及反复的情况[9]。在此影响下,阶层分化并不严重。有研究显示,社会收入不平等在经历20世纪80年代中期的略微下降后仅略微上升[10]。在全面市场化时期,私人资本迅速扩张,劳动力流动加快,国有企业改革深化,这给社会阶层结构带来前所未有的冲击,各阶层的地位(权力、收入、声誉)发生了明显的升降变化,阶层间的关系也加快调整。不少学者认为,中国已经形成一个存在明显阶层位序的新阶层结构,甚至有学者认为该结构已经趋向定型化[7]。

在分析了社会阶层分化的宏观态势和历史分期后,我们再以群体研究为取向,聚焦和梳理中国大学生地位以及与之相关的制度变动脉络。许多社会学家都相信,教育是影响社会流动的重要机制。1977年恢复的高考招生制度提供了一条“特色最为鲜明”、“单向的向上的”社会流动渠道[11]194-195。这是因为在改革开放前期(主要是20世纪90年代以前),国家不仅负责绝大部分高校学生的学费,还为他们分配工作,农村家庭出生的学子可以通过升读大学获得城市居民甚至干部(知识分子)的身份,跻身社会上层。大学毕业生,尤其是名牌大学的毕业生被称为“天之骄子”。20世纪80年代中后期,国家先是改革原来对毕业生统分统包的政策,并于1993年后全面确立自主择业政策,将高校毕业生推向市场;接着于1994年对大学生全面实行收费政策;1999年,基于深刻的历史时代背景,中国高校开始扩招[12]119,开始了高等教育扩张和大众化的进程。无疑,20世纪90年代以来的一系列高等教育政策的转向深刻地改变了大学生的身份或社会地位,即由国家公费培养、政府分配工作、数量精少的“天之骄子”转变为需自缴费用、自主就业、数目庞大的群体。如依据Martin Trow的高等教育三段论[13],扩招之前我国的高等教育属于精英教育阶段,而20世纪90年代末的扩招不仅使高等教育进入大众化教育阶段,也带有“去精英化”的意味。因此,相对于精英教育阶段的“天之骄子”,本文将扩招后大众化教育阶段的大学生群体称为“后精英”④。

宏观的中国社会阶层分化态势与具体的大学生群体身份变迁构成了本研究的背景。为更清晰地将该背景呈现出来,本文将其整理成图(见图1)。从图中可以看到,在经济市场化改革主轴的带动下,社会分层的历史分期与大学生群体身份的变迁出现时序上的对照,形成不同的配对格局:在社会阶层逐渐分化、社会流动空间开始显现的历史阶段,大学生群体借助高考的渠道以“天之骄子”的身份快速跻身上层社会;而在全面市场化以后,当阶层关系快速调整、阶层急剧分化之时,大学生群体却迎来了由高等教育大众化等导致的“后精英”时代。

图1 中国社会分层与大学生身份变迁脉络图

二、研究问题:结构化还是碎片化

学校教育向来是社会分层研究中的重要议题,而作为学校教育系统中的末梢及社会体系的前沿阵地,高等教育及大学生则成为研究的重中之重。中国大学生注定是一个对社会分化有着复杂和特殊感受的群体:作为社会一般成员,他们势必会受到宏观社会分化态势的影响;作为一个受高等教育政策影响的特定人群,他们又有着波动的群体命运。当这两个因素或脉络交织在一起时,我们不由产生这样一个疑问:中国大学生对社会阶层分化有怎样的群体认知和态度?他们如何看待他们的社会流动或社会机会?

需要指出的是,虽然学界对全面市场化阶段中国社会分化程度加剧、阶层关系调整程度明显有共识,但对目前阶层格局和流动机会的看法却有分歧。以李路路和孙立平为代表的学者认为,目前中国的社会分化格局是“结构化”或“定型化”,即不同群体的社会经济差异是持续和稳定的,阶层之间有明显界限,地位身份不易改变;在社会流动方面,他们认为阶层体系是封闭和“再生产”的,上一代的地位身份将通过各种途径传递或影响下一代的身份地位[14-15]。以李强为代表的学者则认为分化格局是“碎片化”,即当前社会出现的是多元的和相互交叉的分化,各阶层之间未存在鲜明和绝对的分界线[16]33;在社会流动方面,他们则倾向于认为社会阶层体系是开放的,人们的身份地位较容易发生变化,人们通过努力可获得较多的社会流动机会,上一代对下一代的影响较弱[17]553。

另外,本文的研究问题包含了大学生群体对其代际流动模式现状的判断。西方学术界很早就对代际流动进行了大量颇有裨益的研究,通过这些研究,学者们也认识到不同国家、不同历史时期的代际流动具有相似性,只是受制度、历史、文化等因素的影响而表现出不同的特征[18]。李煜在梳理西方相关理论文献的基础上提出了代际流动的三种理想类型:(1)绩效原则下的竞争流动模式。在该模式下,先赋因素让位于自致因素,不同家庭背景出生的子女,其自身的优秀和努力才是成功的关键。(2)社会不平等结构下的家庭地位继承模式。该模式的核心是父辈的地位资源优势将传递转化为子代的竞争优势。(3)社会主义意识形态下的国家庇护流动模式。该模式的重要特征是国家政治因素被强化,特别是在社会主义制度下,国家会通过特殊的政策设计而对工农阶层的子弟予以“流动庇护”[19]。如照此类型划分,从大量的经验研究来看[4,20],我们较容易判定改革开放前中国的代际流动应该接近国家庇护模式。那么,对市场化转型后中国的社会流动模式,或者更具体地说大学生群体的代际流动,大学生这个群体自己是如何判断的?他们是受益于市场化,并获得更多的社会流动机会,能在更广阔的社会空间中自由竞争呢,还是高等教育政策变迁以及社会阶层的改变已经削夺了他们靠自身能力就可快速向上流动的可能性?

这里需要说明的是,本文并不尝试通过实证的方法去研究客观范畴中社会阶层的分化格局及当今大学生群体如何进行社会流动,本文研究的重点是当代中国大学生这个特殊群体对阶层分化及社会机会的主观认知。正如反实证主义(anti-positivism)所指出的那样,“人的主观意志是一切社会行为的根据,要了解社会现象和问题,首先就要了解人作为一个介体如何影响社会现状”;社会研究与科学研究是不同的,“社会研究应着重研究人如何主观地诠释他们四周的环境,所以研究员在研究过程中是要找出人们的‘主观’意志,多于要找出他们的客观行为”[21]6。从主观认知的层面来讨论社会分化也向来是社会分层或社会结构研究的一个重要视角,不过这一研究视角在国内学术界却常常被忽视[22]。既有的少数相关文献呈现出以下两个特点:第一,研究内容上一般集中于职业声望的测量[23-25];第二,研究对象上则往往以某一地域或社区为界,抽取当地各个阶层的居民作为样本[26-28]。由李培林主持的“当代中国人民内部矛盾研究”具有一定影响力,该研究对中国大陆31个直辖市和省会城市的居民进行“社会观念”的抽样调查。当然,对于该调查来说,18—69岁之间各阶层和各职业背景的城市居民都是其调查对象。该研究侧重于城市居民的阶级意识以及不同阶层对社会状况评价差异的分析[29-30]。与上述研究有所不同的是,本研究在研究对象上将聚焦于大学生这一单一群体,在研究内容上则讨论他们对社会分化格局、社会流动机会以及政府政策的态度,而非局限于对职业声望的评价,以期丰富该研究领域的研究。

结合以上论述,本研究的主要研究问题可以概括为:在当代大学生的主观认知中,当前中国社会阶层分化程度如何?分化格局是结构化还是碎片化?大学生群体的社会机会是封闭的还是开放的?或者说社会流动是代际的再生产,抑或是在市场环境中绩效原则下的自由竞争?

三、研究框架与方法

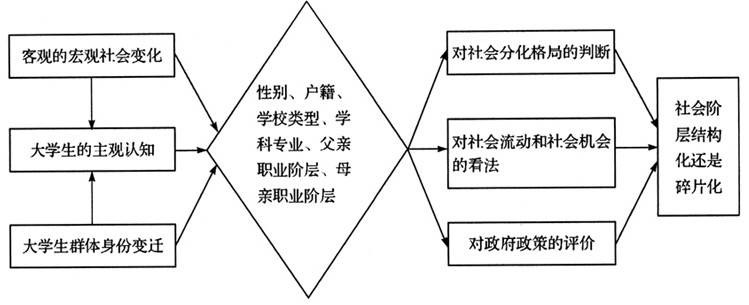

本研究在中国社会阶层剧烈变革、国家高等教育政策转向以及大学生群体身份变迁的背景下,检视当代大学生对阶层分化及社会机会的主观认知,具体内容包括三个部分:一是对社会分层格局的总体判断;二是对社会流动和社会机会的看法;三是纳入对政策因素的考量,增加大学生对政府政策的评价。正如Parkin指出的那样,在一定的科技发展水平下,政治是影响社会流动状况的一个重要因素[31]。不过,“政治干涉并不是一个全新的影响模式,只是国家的政策改变了社会流动的社会条件,进而影响社会流动”[19]73,所以本文将政府政策视为一个重要影响因素加以研究。

如前所述,本研究的主要内容是考量大学生的群体认知或集体认同,这类研究通常需要讨论群体成员之间以及成员与群体之间的差异。为了更详细剖析大学生群体内部认知的差异性及同质度,与其他群体认知的研究一样,本研究纳入个人基本的社会经济背景因素作为自变量。这样做不仅有利于更全面地理解大学生的群体认知,而且还有助于找出影响大学生个体认知的背景因素,分析更容易对社会机会或社会流动产生悲观态度的大学生具有哪些社会经济背景特征,进而促进我们制定更有效的帮扶政策并实施更具针对性的大学生心理辅导。

1.性别。在主观认知的研究中,性别常常作为重要的人口学特征指标变量被引入,而且有研究表明性别对大学毕业生的职业地位获得存在显著影响[32],故本研究引入性别作为自变量来探讨男女大学生在对社会分层及社会机会的看法上是否存在差异。

2.户籍。美国哈佛大学社会学系的怀默霆教授于2004年在中国全国范围内进行了一项问卷调查,该调查结果表明,相对于农村居民,城市居民更倾向于认为社会分化程度高,不同人群的不平等状况差别大[26]。也有研究表明,来自城镇与来自农村的大学生由于其所能利用的社会资本不同,他们的就业状况也不同,来自农村的大学生就业率较低[33]。在这一背景下,本研究将大学生按农村和城镇分类,讨论来自农村与城镇的大学生在对社会分化格局和社会机会的态度上是否相同,讨论户籍是否为影响大学生主观认知的一个因素。

3.学校类型。中国高校数量与类型较多,综合实力存在明显差异,所读院校的等级是大学生的重要身份背景。不少研究都表明,学历层次及学校类型(声望)对大学生的求职结果有显著影响[34],而且也会影响到他们对社会机会的把握和长远的社会流动。本研究感兴趣的一个问题是,具有不同院校背景的大学生,他们的看法是一致的吗?本研究将大学生就读的学校分为三个类型:第一批本科(也被叫作重点本科大学)、第二批本科(也被叫作非重点本科大学)、大学专科,借以分析重点学院与非重点学校、本科与专科学生之间的看法是否存在差异。

4.学科专业。在当前高校就业市场化程度不断提高的情况下,曾湘泉指出不同专业大学生的就业机会及社会需求度的差别在持续扩大[35]。而且,经受不同专业训练的学生,其思维模式或对社会状况的理解估计会有所不同。为了辨识不同学科专业的大学生在本研究议题中的表现,本研究将大学生按就读的学科专业分为“大文科类”、“大理工类”和“其他”三类进行考察分析。

5.父亲职业阶层。在校大学生尚未正式步入社会,然而在其成长过程中,其所处家庭成为其最主要的影响环境和成长背景。在社会分层特别是代际流动的研究中,父亲的职业地位或阶层向来被视为极其重要的先赋因素。那么,因父亲职业阶层不同,大学生的认知是否也存在不同?纳入该自变量有助于回答这一问题。本研究参照陆学艺等人对中国十大社会阶层的划分[36],将父亲职业阶层初步赋值为:(1)国家与社会管理者,(2)经理人员,(3)私营企业主,(4)专业技术人员,(5)办事人员,(6)个体工商户,(7)商业服务业人员,(8)产业工人,(9)农业劳动者,(10)城乡无业、失业、半失业者,(11)父亲已不在。在收集完研究对象的信息后,为便于分析,本研究参照李春玲对中国各社会阶层大类的划分方式[37],将国家与社会管理者、经理人员、私营企业主统合为“第一阶层”,将专业技术人员、办事人员、个体工商户统合为“第二阶层”,将商业服务业人员、产业工人、农业劳动者和城乡无业、失业、半失业者以及父亲已不在统合为“第三阶层”。

6.母亲职业阶层。近年来不少研究指出,在社会阶层研究中,妇女的社会经济地位必须要被考量。Leinlfsrud和Woodward的研究指出,妇女的经济地位不能简单地用丈夫的阶层来代替,具有独立性[38]。因而本研究将母亲职业阶层纳为自变量,赋值方法同上。

本文的研究框架如图2所示:

图2 研究框架

本研究以广州市在校大学生为调查对象,全部数据均来自于香港教育学院大中华研究中心于2011年12月18日至2011年12月31日进行的问卷调查。问卷抽样采取多段抽样(multi-stage sampling)和集体抽样(cluster sampling)相结合的方式,先以广州市高等院校为单位,抽取6所高等院校;然后再在各个目标院校中随机抽取不同的专业和班级作为调查对象。考虑到不同年级的大学生对同一问题的看法可能存在差异,本研究将调查对象限定在大学三年级学生。调查组共派发出1200份问卷,成功回收962份有效问卷。

四、研究发现

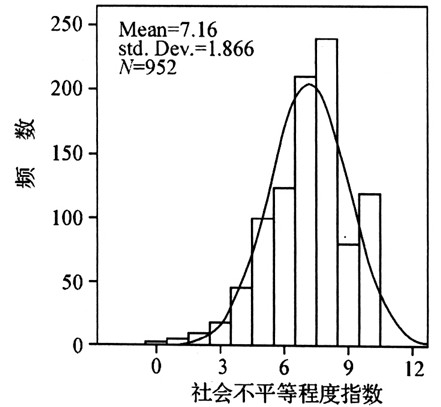

图3 大学生对社会阶层不平等程度(0—10)的判断

(一)对社会分化格局的判断

目前对社会分层的研究较多地关注于静态的经济指标或职业声望等级的测量和分类上,然而这些并不能有效地描绘和代表人们对社会结构的整体感知。Ossowski认为,对社会结构的理解和认知其实也是一种“社会事实”[39]6-7。它是对现实存在的人类关系的一种回应,而且“对这种结构的解释模式与实际存在的结构类型是相关联的”[39]172。为了获得大学生对当今社会阶层不平等程度的看法,我们告知被调查者在0—10这11个数字中选其一来代表他们所认为的不平等程度,其中“0”代表社会不存在阶级分化,成员之间相当平等,数字越靠近“10”代表社会阶层越不平等。

对于该问题,有效响应作答的受访者有952位。数据统计结果(图3)显示,选择数字“7”和“8”的人数较多,分别占总体的22%和25.1%。样本数据的均值是7.16,标准差为1.866。将数据分布描绘成平滑曲线,则偏度为-0.548,说明数据呈现负偏态分布,即在0—10这些数字中,较大数字的频数较多;峰度为0.354,说明数据的分布比标准正态分布具有更加尖锐的峰形,数据分布具有较强的集中趋势。从这组数据可以观察到,大学生普遍认为社会各阶层不平等程度较严重。

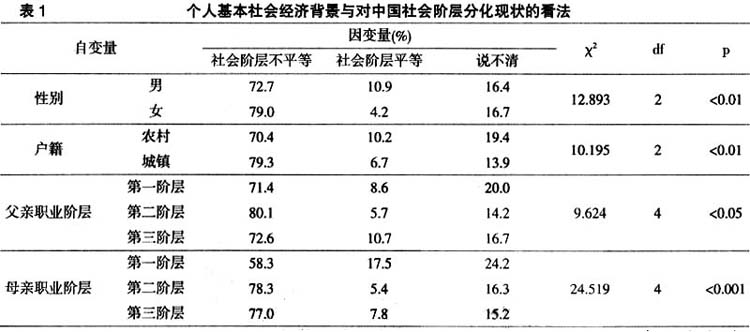

另一道三选项的单选题目的调查结果也可以证明这一点。认为当前中国社会阶层不平等、各阶层拥有不同的社会地位或资源的受访者高达占75.1%,认为中国的现状是社会阶层平等的仅占8.5%。为了进一步剖析大学生群体内部成员之间对这一问题是否存在认知差异性,本研究将受访者个人基本的社会经济背景因素,即性别、户籍、学校类型、专业学科、父亲职业阶层、母亲职业阶层分别与该题目的选项选择结果制成百分比交互列表(cross-tabulation),并运用χ[2]检定(Chi-square test)来推论差异是否显著存在(见表1)。不过,由于文章篇幅的限制,本文主要着眼于将这种以个人基本社会经济背景因素为自变量而导致的看法差异展示出来。事实上,造成这种差异的原因是复杂的,差异原因的诠释需要更具体和更严密的推理分析,因而本文仅对部分结果进行尝试性解释,以期对未来的研究有所启示。

注:以上结果均是在双尾检验(2-tailed test)的情况下产生;凡是p≥0.05的变量均未列入表中;对表格中百分数的尾数采用了“四舍五入”的处理方法。

研究结果表明:第一,女大学生比男大学生对社会阶层分化及社会阶层不平等现象有更强烈的感受。χ[2]值为12.893,自由度df是2,显著度p=0.002,即在双尾检验(2-tailed test)的情况下,性别与对社会阶层分化现象的看法在p<0.01的显著度水平上相关。正如前文所述,20世纪90年代以后,我国高校毕业生被推向劳动力市场,通过供需双向选择来实现就业。而在市场化运作的大背景下,女大学生往往比男性更难获得就业机会[30],女性职工在工资的决定方面较容易受到歧视,下岗失业的风险较大[40],而且在职位晋升方面也会遇到更多困难。可能正是这种相对性别弱势导致女大学生能更明显地感知到社会阶层分化及社会阶层不平等的现象。第二,来自城镇的大学生比农村大学生对社会阶层分化及社会阶层不平等现象有更强烈的感受。这一数据结果不难解释,城镇社会阶层或职业群体人数较多,来自城镇的大学生在其之前的人生经历中接触到的阶层或群体差异的机会自然较多些,所以较多的比例(79.3%)感知到社会阶层不平等。第三,大学生对社会阶层分化现象的看法与其父母职业阶层相关。父母属第一阶层(国家与社会管理者、经理人员、私营企业主)的大学生对社会阶层不平等的感知率较低,而父母属第二阶层(专业技术人员、办事人员、个体工商户)的大学生对社会阶层不平等的现象感知率最高,感受最为强烈。其实,国外已有不少研究文献发现社会中间阶层承受的经济社会压力最大,对社会不平等的感受最强烈。张宛丽认为中国的中产阶级或中间阶层⑤不仅遭受上层的政治精英、知识精英、经济精英形成的垄断排斥,而且面临教育、就业、医疗三座新的大山,导致他们向上流动的空间越来越小,下滑的机会则不断增大,并且“中产阶层不像穷人那样,可以理直气壮地要求政府解决自己的困难,又不能像有钱人那样,有大把钞票保障自己高品质的物质生活”[41]43。父母及家庭的社会“夹心层”境况让第二阶层子女大学生对社会阶层不平等的现象更为敏感。

(二)对社会流动和社会机会的看法

既然大学生普遍认为社会存在着阶层分化和阶层不平等现象,那么,他们是否认为这种现象也将通过代际传递并影响其自身的发展呢?这是本研究关注的另一个问题。调查结果显示,高达76.6%的人认为家庭背景及资源对于一个人的前途发展有显性影响,其中认为影响非常大的有25.1%,认为影响较大的有51.5%。

如前文所述,国家高等教育政策转向使大学生群体身份发生变迁,在市场化进程不断推进以及社会阶层急剧分化的今天,有人提出了“现在(相对于市场化之前)大学生向社会上层流动的渠道比以前狭窄了”的说法。本调查结果显示,53.9%的受访者认同这种说法,表示不赞同的只有14.2%。

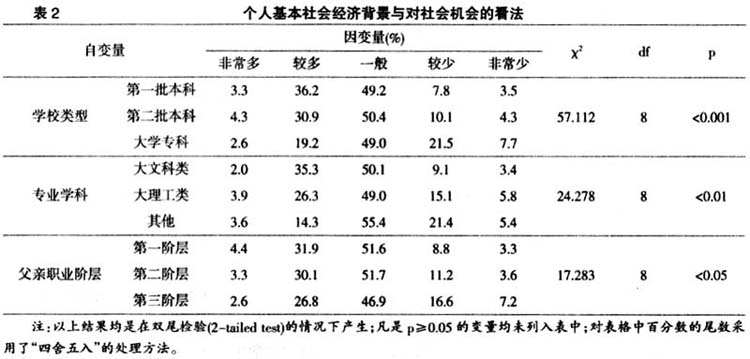

另一道题目的调查结果则更直接反映大学生对社会机会的看法。对于当前大学生拥有社会机会的多寡,选择较多、非常多的总体远远大于较少、非常少,这表明较多的大学生对社会机会持乐观态度。不过值得留意的是,有接近一半(49.5%)的受访者持保守的中立态度(即选择“一般”)。结合以上两道问题的统计结果,我们可以得到这样一个初步推断:大学生虽然认同当前的社会机会值得期望,但也感知到这与精英教育时代难以相比,高等教育大众化的推进及社会变迁使他们向社会上层流动的渠道变得较为狭窄,高等教育在社会流动方面的“助推器”功能在削弱。同样,本研究将受访者的性别、户籍、学校类型、专业学科、父亲职业阶层、母亲职业阶层分别与该题目的选项选择结果制成百分比交互列表,以分析对社会机会的判断是否与个人基本社会经济背景相关(见表2)。

数据结果提示我们:第一,来自不同学校类型的大学生对社会机会的判断存在差异。χ[2]值为57.112,自由度df是8,显著度p=0.000,即在双尾检验(2-tailed test)的情况下,学校类型与对社会机会的看法在p<0.001的显著度水平上相关。具体而言,重点本科学校的学生对社会机会的看法最乐观,非重点本科学校的学生次之,来自专科高校的学生最悲观。这说明对社会机会的乐观程度与学校类型等级成正比。20世纪90年代末期虽然中国高等教育进入扩招时代,但却依然保持着一套系统的严格的高考升学制度;虽然高校数量不断增长,但却依然对其施行森严的等级管理。重点高校与非重点高校在生源选择和经费获得等方面存在巨大差异,而不同高校的社会声誉或认同度往往导致其学生在就业或其他社会机会方面存在不同待遇,当然,重点学校学生自身素质较高也是另一个相关因素。第二,文科生比理工科学生或其他学科学生对社会机会的看法更乐观,专业学科与对社会机会的看法在p<0.01的显著度水平上相关。第三,父亲属第一阶层的大学生对社会机会“非常多”或“较多”的选择率高于其他阶层,父亲属第三阶层的大学生则对社会机会最悲观。这可能与父亲属第一阶层的家庭拥有较多的社会资源和人脉网络,并能为其子女提供较多的社会机会有关;而父亲是劳工阶层的大学生,则可能是因其能利用的家庭社会资源较少,故对社会机会持较悲观看法。

(三)对政府政策的评价

国家政策对社会分层和社会流动的影响是显而易见的。对大学生群体来说,影响最强烈的莫过于扩招政策的实行和就业政策的改变。当国家将大量扩招而来的大学生推向就业市场时,那些“以一种强大的推动力参与了当代中国内地社会分化的过程”的“各种非正式资源”[42]439是否已经渗透大学生就业市场,抑或是现在的就业政策能否保证代际流动公平呢?本调查研究发现,对于现行的大学生自主择业政策,过半(50.7%)的受访者认为“给关系和资源留下活动空间”,从而造成“富家孩子好就业”的现象;43.2%的受访者认为这是“政策没有照顾到贫困家庭的学子”;而认为其“有利于贫困家庭的学子”的受访者比例最低,只有13%⑥。

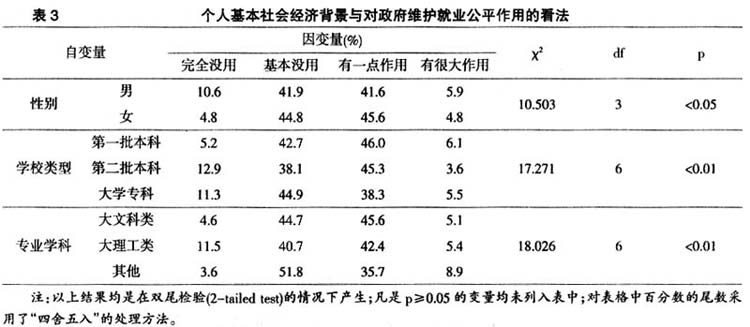

对于政府在创造公平环境、维护就业公平方面的作用的看法也受个人社会经济背景因素的影响(表3):第一,重点本科院校(第一批本科)的学生较多地认为政府有一点作用或有很大作用,占52.1%,专科学校的学生则较多认为政府完全没用或基本没用,χ[2]值为17.271,这组自变量与因变量在p<0.01的显著度水平上相关。第二,文科生较理工科学生或其他学科学生更多地认为政府有一点作用或有很大作用,比例过半。第三,性别与对政府维护就业公平作用的看法相关,过半女生认为政府有一点作用或很大作用,当然,这种相关性仅在p<0.05的显著度水平上。不同户籍、不同父母职业阶层的大学生对政府作用的看法则没有差异。

五、讨论与总结

20世纪90年代以来,学界对社会主义国家制度转型的研究兴趣浓厚,中国过去三十年的改革经验为这一议题提供了丰富的研究素材,社会阶层变化就是其中重要一项。不过学界对中国社会阶层的研究,或集中于分化机制的理论诠释,或集中于在各项指标基础上的静态阶层划分,而较少关注具体群体对社会结构或阶层分化的整体感知。本研究则以群体研究为取向,采用主观方法来让大学生描述他们对社会分层和社会机会的认知。

就整体而言,由数据结果可知,大学生群体认为当今社会存在着阶层不平等现象,对社会分化格局的整体判断倾向于“结构化”,亦即他们感知到各阶层的分化较为严重,不同阶层经济社会地位失衡,而且家庭背景及资源对一个人的发展有重要影响,社会流动带着“再生产”印记。虽然较多的大学生对社会机会持乐观态度,但与市场化改革前精英教育时代的大学生相比,他们则认为“向上流动”的渠道已变得较为狭窄。在政府政策方面,他们认为自主就业政策对贫困家庭的孩子并不是很有利,而是给各种“非正式资源”留下活动空间。虽然他们的感知未必完全等同于现实,本研究也发现不同社会经济背景的大学生个体对具体问题的看法存在差异,但从社会统计学的角度来,这种差异并非十分显著,也就是说大学生群体的整体认知或看法的同质性较高。值得注意的是,本研究中这些个人社会经济背景与认知之间存在的相关关系,也让我们从一个侧面看到社会阶层分化的影响,例如父母亲职业阶层与对社会阶层分化看法的相关关系、学校类型与对社会机会看法的相关关系等。

大学生的主观认知有其客观社会基础。在中国的市场化改革进程中,社会上层(如企业主等)的优势得到不断强化,而中下阶层却面临日益“下滑”的困境;这使阶层分化日趋增大的同时,又将阶层体系分割成较为封闭的子系统。这种阶层分化和再生产机制会通过各种途径渗入到学校教育体系,正如Bourdieu和Passeron指出的那样,学校教育再生产着一个社会等级体系[43]。这些受访大学生在其过往的求学择校经历中对此已有所体会,特别是如今他们已非“天之骄子”,且必须在毕业时自主就业,这种境况使他们对社会分层和社会机会有更敏感的认知。

本研究也具有一定的现实意义。在经济社会急剧变迁的背景下,大学生的心理辅导应该成为高等教育的重要课题。对于来自非重点高校、父母属第二或第三职业阶层家庭等容易对社会机会及社会流动产生悲观态度的大学生,应加强实施更具针对性的心理疏导。此外,本调查也启示我们有必要检视当前的大学扩招政策以及谨慎面对其带来的大学生就业问题。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,我国计划于2020年将大学入学率由现在的约24%提升至40%。如这个目标顺利实现的话,届时中国社会也将面对巨大的大学生就业压力。因此,在大力发展大学教育的同时,必须继续推进和深化经济结构改革。因为当前国内仍缺少对高素质人才需求量较大的服务业,或者说服务业远没有制造业发达,这也是造成“大学生比农民工难找工作”的原因。如果继续推行大学扩招政策,劳动市场就必须创造足够的就业机会来吸纳这些大学毕业生。不然,我国将可能重复欧洲当前的困境:大学生供过于求,劳动市场缺少就业机会,大学生毕业后面对低收入乃至失业的境况⑦。总之,我们必须正视扩招政策带来的问题,审时度势,制定恰当的政策,以有序有效的方法推动高等教育的发展。

最后,需要说明的是,本研究也具有一定的局限性。本研究的样本量尚不够大,问卷问题设置较为粗糙,数据分析方法较为简单,尚未进行控制变量等进一步处理,因而本研究是该议题的一项探索性研究,其意义更多的是启发性的。具体来说,目前在社会分层主观认知的研究中,以尚未正式踏入社会但将来是社会流动主力军的大学生群体为对象的研究稀少,本研究的描述性统计数据直观地将大学生整体的主观认知呈现出来,为我们刻画了一幅大学生“社会印象”的图景。本研究还以受访者的基本社会经济背景为自变量,通过讨论这些自变量与主观认知之间的关系得到了一些有趣的研究发现:比如性别对社会分层的主观认知有影响,女生比男生对社会阶层分化及社会阶层不平等现象有更强烈的感受;户籍与其主观认知存在相关关系,来自城镇的大学生比农村大学生对阶层不平等现象更敏感;父亲职业阶层越高的大学生,其对社会机会的判断也偏向于乐观,等等。本文对其中的一些研究发现进行了尝试性的解释,然而,由于目前的文献很少或几乎没有涉及这方面的研究,这些发现和解释有待更多的研究支持,这值得我们留意。基于这一议题的重要性,在未来的研究中,我们可以扩大研究样本,采用验证性研究的方法,通过变量控制和统计分析模型建构,来进一步确定大学生社会分层主观认知的影响因素并检验其相关程度。总之,我们期待本文的初步研究能为今后的研究提供一些参考,也期待发展出更多的研究内容及更丰富的研究手段,以便更全面地理解这一问题。

注释:

①陈光金就认为即使强调这种“去阶层化”现象主要是经济层面的上考察和归结,也不符合当时的社会情况。具体可参看陈光金《中国内地的社会分化机制形成与社会公平问题》,见刘兆佳、尹宝珊、李明堃等编《香港、台湾和中国内地的社会阶级变迁》,(香港)香港中文大学亚太研究所2004年版,第415-448页。Nee通过实证研究指出,市场化改革前中国社会依然存在着由再分配权力导致的不均等。具体可参见:V. Nee, “A Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets in State Socialism,” American Sociological Review, Vol. 54, No. 5(1989), pp. 663-681; V. Nee, “Social Inequalities in Reforming State Socialism: Between Redistribution and Markets in China State Socialism,” American Sociological Review, Vol. 56, No. 3(1991), pp. 267-282; V. Nee, “The Emergence of a Market Society: Changing Mechanisms of Stratification in China,” American Journal of Sociology, Vol. 101, No. 4(1996), pp. 908-949。

②“权力中心论”是一个统称,其代表学者及分支理论包括边燕杰和Logan的“权力维系论”,Rona-Tas的“权力转化论”,Parish和Michelson的“政治市场论”。具体可参考:Y. Bian & J. R. Logan, “Market Transition and the Persistence of Power: The Changing Stratification System in Urban China,” American Sociological Review, Vol. 61, No. 5(1996), pp. 739-758; A. Rona-Tas, “The First Shall Be Last: Entrepreneurship and Communist Cadres in the Transition from Socialism,” American Journal of Sociology, Vol. 100, No. 1(1994), pp. 40-69; W. L. Parish & E. Michelson, “Politics and Markets: Dual Transformations,” American Journal of Sociology, Vol. 101, No. 4(1996), pp. 1042-1059。

③关于改革转型历程的阶段划分,学界是有共识的,但前后两阶段的名称则各有表述,如林宗弘和吴晓刚就将其分别称为市场化时期(marketization)和民营化时期(privatization),具体参见林宗弘、吴晓刚《中国的制度变迁、阶级结构转型和收入不平等:1978—2005》,载《社会》2010年第6期,第1-40页。

④据考证,精英(elite)一词的词源是拉丁语的“eligere”,通常包含精挑细选的意思,后来则被用来比喻社会的上层贵族。可以说,精英主要用来指代居于优势地位的政治经济阶层,是社会身份地位的一种表现。在高等教育的视野中,精英通常被用来比喻经过严格的考核挑选并进入高等学府深造的数量精少的大学生。这里提出“后精英”的概念,是在高等教育走向大众化的时代背景进行的一种对应话语转换,用以指代社会身份地位变化后的大学生,即他们不再被人们视为必然的社会精英。而且,需要说明的是,本文所提出的“后精英”概念指代的是当今时代的整个大学生群体,也就是说在高等教育大众化的冲击下,重点学校与非重点学校的大学生都不同程度地遭遇到“去精英化”的境况。关于精英的概念评析可参见[英]巴特摩尔《平等还是精英》,尤卫军译,(沈阳)辽宁教育出版社1998年版;王建华《大学理想与精英教育》,载《清华大学教育研究》2010年第4期,第1-7页。

⑤张宛丽所划分的中产阶级或中间阶层成分与本文的第二职业阶层并非完全一致,此处应用张宛丽的观点仅为了说明处于社会结构中间的群体面临特定的经济社会问题。

⑥本调查题目是多选题,故各选项的百分比总和超过100%。

⑦A. Gree, “Expansion of Higher Education and the Youth Crisis in Europe,” Paper Presented at the WUN Ideas and Universities Conference 2012, 2-3 November, Zhejiang University, Hangzhou China.

参考文献:

[1]吴愈晓:《家庭背景、体制转型与中国农村精英的代继传承(1978—1996)》,《社会学研究》2010年第2期,第125-150页。[Wu Yuxiao, “Family Origins, Institutional Transformations and Elite Reproduction in Rural China, 1978-1996,” Sociological Studies, No. 2(2012), pp. 125-150.]

[2]M. K. Whyte, “Inequality and Stratification in China,” China Quarterly, Vol. 64(1975), pp. 685-711.

[3]W. L. Parish, “Egalitarianism in Chinese Society,” Problems of Communism, Vol. 29(1981), pp. 37-53.

[4]W. L. Parish, “Destratification in China,” in J. Watson(ed.), Class and Social Stratification in Post-Revolution China, New York: Cambridge University Press, 1984, pp. 84-120.

[5]V. Nee, “A Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets in State Socialism,” American Sociological Review, Vol. 54, No. 5(1989), pp. 663-681.

[6]林宗弘、吴晓刚:《中国的制度变迁、阶级结构转型和收入不平等:1978—2005》,《社会》2010年第6期,第1-40页。[Lin Thung-hong & Wu Xiaogang, “Institutional Changes, Class-Structure Transformation, and Income Inequality in China, 1978-2005,” Society, No. 6(2010), pp. 1-40.]

[7]陈光金:《当代中国的五次社会流动》,见陆学艺编:《当代中国社会流动》,北京:社会科学文献出版社,2004年,第33-97页。[Chen Guangjin, “The Five Social Mobility in Contemporary China,” in Lu Xueyi(ed.), Social Mobilities in Contemporary China,Beijing: Social Sciences Academic Press, 2004, pp. 33-97.]

[8]T. G. Rawski, “Reforming China's Economy: What Have We Learned?” The China Journal, No. 41(1999), pp. 139-156.

[9]S. L. Shirk, The Political Logic of Economic Reform in China, Berkeley: University of California Press, 1993.

[10]Y. Huang, Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship and the State, New York: Cambridge University Press, 2008.

[11]郑德本:《中国社会流动——10年来的特点与问题》,见李明堃、李江涛编:《中国社会分层:改革中的巨变》,香港:商务印书馆,1993年,第186-210页。[Zheng Deben, “Social Mobility in China: The Characteristics and Issue of 10 Years,” in Lee Ming-kwan & Li Jiangtao(eds.), Social Stratification in China: Radical Changes in the Reform, Hong Kong: The Commercial Press, 1993, pp. 186-210.]

[12]李岚清:《李岚清教育访谈录》,北京:人民教育出版社,2003年。[Li Lanqing, An Interview with Li Lanqing on Education, Beijing: People's Education Press, 2003.]

[13]M. Trow,“ Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education,” in Organisation for Economic Co-Operation and Development, Economic Policy Committee, Policies for Higher Education—Conference on Future Structures of Post-Secondary Education, Paris June 1973-General Report, Paris: OECD, 1974, pp. 55-101.

[14]李路路:《再生产的延续——制度转型与城市社会分层结构》,北京:中国人民大学出版社,2003年。[Li Lulu, The Continuation of Reproduction: Institution Transition and Urban Social Stratification, Beijing: China Renmin University Press, 2003.]

[15]孙立平:《中国社会结构的变迁及其分析模式的转换》,《南京社会科学》2009年第5期,第93-97页。[Sun Liping, “Social Structure Changes and Analysis Mode Conversion in China,” Social Sciences in Nanjing, No. 5(2009), pp. 93-97.]

[16]李强:《中国社会分层结构的新变化》,见李培林、李强、孙立平等编:《中国社会分层》,北京:社会科学文献出版社,2004年,第16-41页。[Li Qiang, “The New Changes of Chinese Social Stratification Structure,” in Li Peilin, Li Qiang & Sun Liping et al.(eds.), Social Stratification in China, Beijing: Social Sciences Academic Press, 2004, pp. 16-41.]

[17]李春玲:《断裂与碎片:当代中国社会阶层分化实证分析》,北京:社会科学文献出版社,2005年。[Li Chunling, Cleavage and Fragment: An Empirical Analysis on the Social Stratification of Contemporary China, Beijing: Social Sciences Academic Press, 2005.]

[18]R. Erikson & J. H. Goldthorpe, The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies, Oxford: Clarendon Press, 1992.

[19]李煜:《代际流动的模式:理论理想型与中国现实》,《社会》2009年第6期,第60-84页。[Li Yu, “The Intergenerational Mobility Patterns: The Ideal Type, and the Chinese Reality,” Society, No. 6(2009), pp. 60-84.]

[20]Z. Deng & D. J. Treinan, “The Impact of the Cultural Revolution on Trends in Educational Attainment in the People's Republic of China,” American Journal of Sociology, Vol. 103, No. 2(1997), pp. 391-428.

[21]李健正、陈锦华:《西方研究社会分层之方向》,见李明堃、李江涛编:《中国社会分层:改革中的巨变》,香港:商务印书馆,1993年,第3-32页。[J. Lee & Chan Kam-wah, “The Direction of Social Stratification Research in the West,” in Lee Ming-kwan & Li Jiangtao(eds.), Social Stratification in China: Radical Changes in the Reform, Hong Kong: The Commercial Press, 1993, pp. 3-32.]

[22]李春玲:《当前中国人的社会分层意识》,《湖南社会科学》2003年第5期,第76-79页。[Li Chunling, “Current Perceptions of the Chinese on Social Stratification,” Hunan Social Sciences, No. 5(2003), pp. 76-79.]

[23]蔡禾、赵钊卿:《社会分层研究:职业声望评价与职业价值》,《管理世界》1995年第4期,第191-197页。[Cai He & Zhao Zhaoqing, “A Study of Social Stratification: Appraising Occupational Prestige and Value,” Management World, No. 4(1995), pp. 191-197.]

[24]许欣欣:《从职业评价与择业取向看中国社会结构变迁》,《社会学研究》2000年第3期,第67-85页。[Xu Xinxin, “Examining Chinese Social Structure Changes from Occupation Appraisal and Job-seeking Behavior,” Sociological Studies, No. 3(2000), pp. 67-85.]

[25]李春玲:《当代中国社会的声望分层——职业声望与社会经济地位指数测量》,《社会学研究》2005年第2期,第74-102页。[Li Chunling, “Prestige Stratification in Contemporary China: Occupational Prestige Measures and Socio-economic Index,” Sociological Studies, No. 2(2005), pp. 74-102.]

[26][美]怀默霆:《中国民众如何看待当前的社会不平等》,郭茂灿译,《社会学研究》2009年第1期,第96-120页。[M. K. Whyte, “Views of Chinese Citizens on Current Inequalities,” trans. by Guo Maocan, Sociological Studies, No. 1(2009), pp. 96-120.]

[27]张海东:《城市居民对社会不平等现象的态度研究——以长春市调查为例》,《社会学研究》2004年第6期,第11-22页。[Zhang Haidong, “Attitudes of Urban Residents toward Social Inequalities: A Case Study of Changchun,” Sociological Studies, No. 6(2004), pp. 11-22.]

[28]王金玲、解力平、高雪玉等:《碎片化的存在——当代浙江社会阶层心态特征分析》,《浙江学刊》2008年第1期,第187-198页。[Wang Jinling, Xie Liping & Gao Xueyu et al., “The Fragmented Existence: An Analysis of the Psychological Characteristics of Different Social Classes in Contemporary Zhejiang,” Zhejiang Academic Journal, No. 1(2008), pp. 187-198.]

[29]李培林:《社会冲突与阶级意识:当代中国社会矛盾研究》,《社会》2005年第1期,第7-27页。[Li Peilin, “Social Conflict and Class Consciousness: A Study on the Contemporary Social Contradictions in China,” Society, No. 1(2005), pp. 7-27.]

[30]李培林、张冀、赵延东等:《社会冲突与阶级意识:当代中国社会矛盾研究》,北京:社会科学文献出版社,2005年。[Li Peilin, Zhang Ji & Zhao Yandong et al., Social Conflict and Class Consciousness: A Study on the Contemporary Social Contradictions in China, Beijing: Social Sciences Academic Press, 2005.]

[31]F. Parkin, Class Inequality and Political Order: Social Stratification in Capitalist and Communist Societies, New York: Praeger, 1971.

[32]李卫东:《性别、阶层背景与本科毕业生职业地位获得》,《妇女研究论丛》2009年第3期,第25-33页。[Li Weidong, “Gender, Class Background and Employment Status Attainment of University Undergraduates,” Collection of Women's Studies, No. 3(2009), pp. 25-33.]

[33]秦永、裴育:《城乡背景与大学毕业生就业——基于社会资本理论的模型及实证分析》,《经济评论》2011年第2期,第113-118页。[Qin Yong & Pei Yu, “The Employment Probability Differences of College Graduates with Urban and Rural Backgrounds in China: A Model and Empirical Analysis Based on the Social Capital Theory,” Economic Review, No. 2(2011), pp. 113-118.]

[34]闵维方、丁小浩、文东茅等:《2005年高校毕业生就业状况的调查分析》,《高等教育研究》2006年第1期,第31-38页。[Min Weifang, Ding Xiaohao & Wen Dongmao et al., “An Empirical Study of Graduate Employment in 2005,” Journal of Higher Education, No. 1(2006), pp. 31-38.]

[35]曾湘泉:《变革中的就业环境与中国大学生就业》,《经济研究》2004 年第6 期,第87-95 页。[Zeng Xiangquan, “Job Seeking of College Graduates in the Employment Environment under Transition,” Economic Research Journal, No. 6(2004), pp. 87-95.]

[36]陆学艺:《当代中国社会阶层研究报告》,北京:社会科学文献出版社,2002年。[Lu Xueyi, A Research Report of Social Classes in Contemporary China, Beijing: Social Sciences Academic Press, 2002.]

[37]李春玲:《十大阶层的来源与流向》,见陆学艺编:《当代中国社会流动》,北京:社会科学文献出版社,2004年,第138-179页。[Li Chunling, “Sources and Fates of the Ten Major Classes,” in Lu Xueyi(ed.), Social Mobility in Contemporary China, Beijing: Social Sciences Academic Press, 2004, pp. 138-179.]

[38]H. Leinlfsrud & A. Woodward, “Women at Class Crossroads: Repudiating Conventional Theories of Family Class,” Sociology, Vol. 21, No. 3(1987), pp. 393-412.

[39]S. Ossowski, Class Structure in the Social Consciousness, London: Routledge and Kegan Paul, 1998.

[40]李实:《社会公平与和谐社会》,《中国特色社会主义研究》2006年第1期,第33-36页。[Li Shi, “Social Equity and Harmonious Society,” Studies on Socialism with Chinese Characteristics, No. 1(2006), pp. 33-36.]

[41]张宛丽:《中产阶级为何也沦为“夹心层”》,《人民论坛》2010年第5期,第42-43页。[Zhang Wanli, “Why Does the Middle Class Descend to the Sandwich Class,” People's Tribune, No. 5(2010), pp. 42-43.]

[42]陈光金:《中国内地的社会分化机制形成与社会公平问题》,见刘兆佳、尹宝珊、李明堃等编:《香港、台湾和中国内地的社会阶级变迁》,香港:香港中文大学香港亚太研究所,2004年,第415-448页。[Chen Guangjin, “The Formation Mechanism of Social Differentiation and Social Justice Issues in Mainland China,” in Lau Siu-kai, Wan Po-san & Lee Ming-kwan et al.(eds.), Social Stratification in Hong Kong, Taiwan and Mainland China, Hong Kong: Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, The Chinese University of Hong Kong, 2004, pp. 415-448.]

[43]P. Bourdieu & J. C. Passeron, Reproduction in Education, Society and Culture, Beverly Hills: Sage, 1977.