作者:李君

语言和谐是和谐社会的一部分。为使我国的语言生活和谐,应处理好四对关系。

汉语和外语的关系

语言是国家主权的体现,母语在个体人生中占有重要地位,是民族文化认同的载体。学者李宇明教授认为:“个体通过母语获得母语所承载的民族文化,民族文化是个体认知和形成人生价值取向的基底,人的社会归属感来自于对母语文化的认同。对母语的情感也就是对民族的情感。”每一个中国人都应热爱、乐于学习使用自己的母语。但国内的语言生活中存在轻视母语、重视外语的现象,如在我国教学中存在的“英汉双语教学”问题。按照《中华人民共和国教育法》及《中华人民共和国国家通用语言文字法》的规定,学校授课应该使用普通话。过分强调英语的地位,会淡化学生的母语意识。国家需进一步加强语言规划工作,明确汉语为本、外语为用的思想,以保障汉语的地位,促进汉语和外语的和谐发展。

汉语和少数民族语言的关系

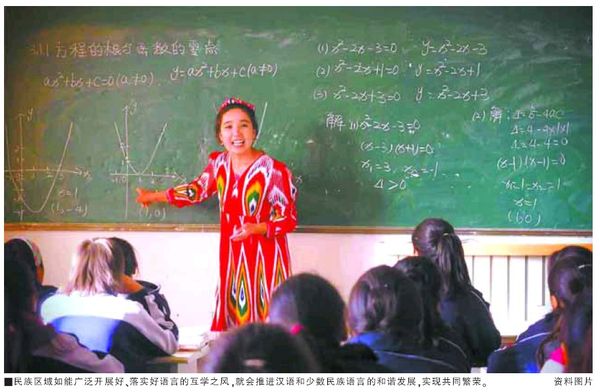

汉语是汉民族的语言,普通话是现代汉民族语言。由于普通话在语言生活中的重要作用,汉语影响力不断加大。但汉语并不能取代少数民族语言。各少数民族语言承载了其自身文化,保护少数民族语言也是保护各少数民族的权利。《中华人民共和国宪法》明确规定:“各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由。”我国在处理汉语和少数民族语言关系问题上总体是成功的。各自治区都制定了各自的语言文字工作条例,为少数民族语言文字的地位和使用提供法律保障。比如《内蒙古自治区语言文字工作条例》规定:各级人民政府应当优先发展、重点扶持以蒙古语言文字授课为主的各级各类教育,培养兼通蒙汉两种语言文字的各类专业人才。在实际生活中,少数民族语言也受到重视。如从拉萨到西宁的列车上,既有普通话播音,也有藏语播音。《中华人民共和国民族区域自治法》规定:“民族自治地方的自治机关教育和鼓励各民族干部互相学习语言文字。汉族干部要学习当地少数民族的语言文字,少数民族干部在学习、使用民族语言文字的同时,也要学习全国通用的普通话和汉文。”以推进汉语和少数民族语言的和谐发展,实现共同繁荣。

普通话和方言的关系

普通话是全国通用语言,方言是局部地区使用的语言。根据《中华人民共和国宪法》第十九条规定:“国家推广全国通用的普通话。”推广普通话有利于消除不同地区人们的交际困难,有利于国家统一和民族团结,也有利于国际交往。因此,应重视普通话的学习。同时在处理普通话和方言的关系上要把握好尺度。推广普通话,并非消灭方言,而是使普通话和方言发挥各自价值。方言的存在有特定文化价值,是我国地域文化的重要组成部分,充分彰显光辉灿烂的中华文明;从学术上,方言是语言活化石,通过它可以找到语言演进的一些规律;在交际上,局部地区的人彼此间用熟悉的方言交谈更为亲切、自然。应辩证处理二者的关系:既要采取有效措施开展推普工作,提高全民的普通话水平,并禁止某些行业、领域使用方言;也要注意开展方言调查和保护工作,保持语言文化多样性,使普通话和方言各尽其用、和谐发展。

学习英语和学习其他外国语的关系

在全球化进程中,与世界接轨并不等于只与英语国家接轨,还需要与非英语国家交往、合作。为了让各种外语更好地为我国语言生活服务,需要合理规划目前的外语教育格局,实现语种多样化。基础教育阶段的外语教育,应至少开设出联合国6种工作语言中的英语、法语、西班牙语、俄语、阿拉伯语5种外语以及和我国经贸往来较多国家的语言,如日语、韩语、德语等。高等教育阶段,应结合实际需求注意语种教学的多样化,合理设计各种外语的开设比例。目前,第一外语教学仍应以英语为主,但学生以多大比例学习英语为宜,国家应组织专家进行论证,部分学生可视我国发展的实际需要把其他语言作为第一外语加以学习,让我国的外语教育合理化和多样化。