【作者简介】周建青 武汉大学新闻与传播学院博士研究生、华南理工大学新闻与传播学院副教授

【内容提要】本文认为近年来传媒乱象主要表现在以下方面:“愚”乐受众、品格低下、失实与失度、有偿新闻与有偿不闻;并对传媒乱象的原因从四个方面进行了分析:社会转型导致竞争环境与人们观念发生变化、传媒自身对低成本与高利润的追求、迎合受众需求、传媒失守;最后提出从宏观、中观、微观三个层面与建立长效机制来确保“把关”落到实处,杜绝传媒乱象。

【关 键 词】传媒乱象 传媒把关 有偿新闻

近年来,随着社会转型与改革的深入,传媒竞争日益激烈,传媒乱象时常可见。虽然几经治理,但是成效并不明显。目前,相亲类节目低俗泛滥、养生类节目误导受众、假新闻日益增多、有偿新闻屡禁不止等等,各种传媒乱象不断涌现。为此,笔者在本文中对传媒“乱象”与“把关”作一探讨。

一、传媒乱象表现

传媒乱象是指传媒失序、失范、失格的现象。纵观目前传媒乱象的表现,可以概括为以下几个方面。

1.“愚”乐受众。娱乐功能是大众传媒的主要功能之一。无论报刊、广播,还是电视、网络都在尽力挖掘各自的娱乐功能,有的甚至娱乐至死。受众需要通过娱乐释放压力,放松心情;传媒需要通过娱乐内容吸引受众,提高到达率,可见对二者来说,娱乐必不可少。从陶冶受众身心、净化社会环境角度来讲,传媒应该追求健康向上的娱乐,反对低级趣味的娱乐,做到寓教于乐。理论上分析应该这样,但是现实中娱乐并非如此。去年2月至4月,以“娱乐立台”的湖南卫视《百科全说》通过“神医”张悟本一连三次“愚”乐观众。节目中张悟本着力宣讲绿豆汤可以治疗肺癌、糖尿病、心脑血管疾病、肺炎等数十种常见疑难病症;不要喝酸奶,里面的增稠剂会让血管堵塞等,这些明显错误的养生观点却让许多观众信以为真。回顾之前播出的台湾“排毒教父”林光常,其主要观点有:“抗癌食品第一名是红薯”;“可乐是刷马桶的”;“越好吃的越不健康”、“喝生水,不能喝开水”等等,这些养生怪论2006年在湖南电视台《越策越开心》栏目连续播出四期,在辽宁电视台经济频道《健康一身轻》栏目连续播放20余天;林光常作为嘉宾还参与北京电视台文艺频道《星夜故事秀》与《明星记者会》栏目的录制,其毫无科学根据的养生观点经电视媒体播出在全国误导的观众数以亿计。“养生专家”马悦凌提出“生吃泥鳅可以去虚火”的观点经媒体传播后,导致许多受众因生吃泥鳅而住院。可见,这些媒体在娱乐节目中,抓住受众集体无意识心理,肆无忌惮地“愚”弄受众。

2.品格低下。目前,电视相亲类节目一片热闹,你方唱罢我登场。湖南卫视的《我们约会吧》、江苏卫视的《非诚勿扰》、安徽卫视的《缘来是你》、浙江卫视的《为爱向前冲》等,这些栏目的开办为年轻人恋爱约会提供了一个新的渠道,值得肯定。但是,在笔者观看这些相亲类节目中,有些节目内容甚是庸俗,例如节目中女方问男方,“你有过一夜情吗?”、“你的体重太重了,我承受不了”、“你家有钱吗?”等等。时下,一些媒体在娱乐节目与犯罪报道中,往往通过“星、腥、性”来吸引受众眼球。翻开报纸娱乐版,明星绯闻遍地开花,甚至明星结婚后肚子隆起、生男孩还是女孩、将来取什么名字等内容都是争相报道的热点。对于杀人、强奸报道更是不惜版面,极力发挥图片与文字之功能,详述作案过程与手段,把犯罪细节、凶杀过程、强暴方法一一揭示,以此满足受众好奇心。可见,以上报道或节目内容品格低下。

3.失实与失度。真实是新闻的生命,这是一个常识。但是,在新闻报道中却常常出现失实情况。自从2001年《新闻记者》每年评选10大假新闻以来,假新闻总体上主要呈现以下特征:一是数量巨多并增速明显;二是内容广泛并有所侧重;三是造假形式繁多。①以去年为例,《华西都市报》与《青岛早报》刊登的《中国海军索马里护航逼出跟踪潜艇》、《人民政协报》报道的《中国0.4%的最富裕的人掌握了70%的财富》、环球网的《奥巴马送金正日》、中国日报网《杨振宁证实夫人翁帆怀孕3个月》等都位列十大假新闻中,主流媒体尚且如此,可见,新闻失实已成常态。

失度是指报道题材、内容或报道领域没有注重平衡性,导致报道失去客观、公正,从而误导受众。以民生新闻为例,近年来许多媒体开办民生栏目,以此吸引受众眼球。但是,媒体从业者大多误解民生新闻概念,以为报道市民身边突发的负面事件就是民生新闻,因而乐此不疲。以电视为例,广州电视台的《新闻日日睇》、南方电视台的《今日一线》、广东电视台的《今日关注》,这三个栏目均以报道“民生新闻”为主,每天报道的内容有许多大同小异,尤其是负面新闻,车祸、火灾、跳楼等等,几乎一样。长此以往,观众从拟态环境中认识的广州与现实完全不符。

4.有偿新闻与有偿不闻。有偿新闻是指新闻媒体从业人员利用职务特权为自己或单位谋取不正当利益的行为,这是新闻界的一种腐败现象。虽然有关部门经常呼吁禁止有偿新闻,但是屡禁不绝,例如采访中收取车马费、误餐费已是公开的秘密;新闻与广告不分的软文在报刊上随处可见;给采编人员下创收指标的潜规则不在少数;以内参、曝光等为要挟谋取个人利益的并非个别等等。有偿不闻是指新闻媒体从业人员在进行舆论监督时主动或被动获取报道对象所给的好处费后,放弃本该承担的舆论监督职责,不予报道甚至主动隐瞒的一种腐败行为。矿难发生时,有偿不闻并非少见,例如山西霍宝干河矿难中被收买的记者有5人,河北蔚县李家洼矿难中领取“封口费”的记者有10人,等等。有偿新闻与有偿不闻严重损害了新闻的真实性、权威性与公信力,必须加以禁止。

二、传媒乱象原因探析

本应以社会责任为先的我国传媒为何会乱象丛生?归根结底是把关不严。仔细分析,原因多种多样,下面从四个方面加以分析。

1.社会转型导致竞争环境与人们的观念发生变化。自从我国实行由计划经济向市场经济转变后,传媒改革不断引向深入,传播观念发生了根本性的变化,由“以传者为中心”转向“以受者为中心”;传媒经济功能不断强化,原来由财政全额拨款转向为部分拨款直至自谋出路,由单纯注重社会效益转向为社会效益与经济效益并重;用人机制由终身制转向为全员聘任制等等,由于竞争环境与人们观念发生变化,因此,在不同时候、不同方面、不同程度上,传媒机构及其从业者对金钱的追求与浮躁的心态就时有表现。媒介市场化的环境导致商业化、娱乐化、煽情主义、功利主义等等市场运作理念引导媒介无节制地追求自身利益的最大化,从而导致媒介权力的滥用,最终受到伤害的是道德规范与公众利益。②

2.传媒对高利润的追求。我国传媒种类多,不同传媒之间与同类传媒之间竞争日益激烈,电视媒体追求高收视率、电台追求高收听率、报刊追求高发行量、网络追求高点击率,所有媒体最终目的是追求高广告额。这些追求本身没有错,关键是看通过什么内容、什么途径、何种方法达到此目的。湖南卫视的《百科全说》是一档脱口秀栏目,虽然制作成本很低(一个嘉宾、两个主持人、少量现场观众即可),但是其收视率很高,究其原因,主要靠内容取胜,该栏目抓住了当前人们对养生健康“集体狂欢”的心理特点。遗憾的是,该栏目由于把关不到位,结果导致造假“神医”张悟本三上湖南卫视并红遍全国,让其错误养生观点深入人心,影响极坏。传媒作为社会公器,不能一味地追求经济利益,应该同时兼顾经济效益与社会效益,当二者矛盾时,应以社会效益放在第一位。因此,传媒在追求高利润时,经常不能忘记通过健康的内容、高尚的情操、进取的精神、丰富的信息、有力的舆论监督、积极向上的娱乐来吸引受众,提高传播效果;不能以低级趣味的内容满足部分受众猎奇、窥私、暴力、色情的心理需要,不能以错误的养生知识、极端的养生理念来误导受众。

3.传媒迎合受众需求。在市场经济大潮中,有些传媒忽视了自己所担负的社会责任,为了获得高额回报,通过造假或低俗内容,一味迎合受众需求。目前,全国各大省级卫视中,十余档相亲类节目热闹非凡,其中有些节目对嘉宾身份的“造假”行为引起了观众极大的愤慨;有些嘉宾不是来相亲,而是想借电视媒体展示自己,提高知名度。此外,江苏卫视心理咨询真人秀节目《密室疗伤》,将嘉宾置于四面皆为电视墙的“密室”之中,电视墙上不断播放着蛇、蜘蛛、死去的亲人、男女偷情等颇具感官刺激的画面,来测试当事人心理。一些业内人士指出,该节目打着“心理治疗”的幌子,行“贩卖隐私”之实,用迎合一些观众窥视欲、刺激观众眼球与心理来提高收视率,挑战社会道德底线。③随着人们生活水平的提高,健康养生类节目受众市场庞大,于是,许多媒体开设五花八门的养生栏目,时有专家观点相互矛盾或违反常识、常理,受众不知所措,以致有些受众有病不医,错过治病良机。娱乐类节目、真人秀节目、养生类节目如此迎合受众,新闻类节目也不甘示弱,新闻消费主义“突出新闻的消费性,即讲究实用性,迎合受众需要”④。目前,新闻娱乐化、新闻暴力化、新闻猎奇化便是代表的现象。

4.传媒失守,嘉宾擅用媒体立体化炒作。综观近年来在全国火爆的所谓“养生专家”无一不是利用媒体炒作来扩大其影响力。张悟本写的《把吃出来的病吃回去》,上市6个月销量已达300万册;自今年2月以来,其三上湖南卫视《百科全说》后知名度飙升。2006年以来,号称“刘太医”的刘弘章在网上火了起来,他的《刘太医谈养生》、《病是自家生》等系列书籍在各地书店热销;且曾长期占据全国最大的书店——北京西单图书大厦“生活类图书”的销售榜首。⑤林光常的《无毒一身轻》,马悦凌的《不生病的智慧》,中里巴人(本名郑幅中)的《求医不如求己》等书无一不成畅销书。一些所谓的“养生专家”,抓住了大众养生需求与媒体商业化的弱点,通过吸引眼球的标题及与众不同的养生观点,利用书籍、网络、电视、报纸等各种媒体立体化炒作,巧妙包装,传媒机构与“神医”个人得以双赢。

三、传媒如何“把关”,杜绝传媒乱象

“把关人”理论告诉我们,一切信息的采集、制作过程中,传者都起着“把关”、“过滤”的作用。⑥传媒的“把关”是一个多环节、有组织的过程。具体来讲,传媒把关人主要是指传媒领导、栏目负责人、采写编评人员等。“把关人”通过选择、强调、淡化或删除等手段的运用,决定了哪些信息进入受众的视野及其信息内容的主次,试图给受众造成某种印象。综观我国近年来不断涌现的传媒乱象,其主要原因在于传媒“把关人”失守,没有发挥其应有的“把关”作用。下面从“把关”角度分析杜绝传媒乱象的途径与措施。

1.宏观层面,传媒领导要把握舆论导向,确保导向正确。作为媒体领导,要确保传播内容导向正确,不得违背法律、法规与党的方针政策;要旗帜鲜明地反对金钱至上、有偿新闻与有偿不闻;要深入研究如何保证所负责的媒体导向正确,经常审查传播内容,重视事前审查,发现问题及时纠正;要重视受众的反馈,通过多种途径收集受众意见,提出改进措施;要防止出现虚假报道、片面报道、泛商业化与泛娱乐化报道,注重报道的平衡性;要有高度的社会责任感,宣传社会主流价值,弘扬正气。

2.中观层面,栏目负责人要严审栏目内容,确保内容健康,不误导受众。在当前日益泛滥的相亲类节目中,出现“拜金女”、“炫富男”的恶俗现象,严重冲击着社会主流价值。新华社记者总结其有八宗罪:一是节目内容、形式雷同;二是崇尚拜金主义、享乐主义,忽视情感交流;三是盲目追求收视率,刺激观众的窥视欲;四是节目嘉宾不少是“托”,相亲变为“演戏”;五是女嘉宾频出“丑闻”、“绯闻”,恶俗炒作吸引眼球;六是语言暴力充斥节目;七是随意贬低“真善美”的主流价值观,突破社会道德底线;八是虽为相亲节日,却真情匮乏,真爱难寻。⑦再来看看近年来一些媒体推荐“神医”的养生观点:“喝酸奶会让血管堵塞”(张悟本观点);“吃晚饭死得早”、“肉块能吃死人”(刘弘章观点);“牛奶是牛喝的,不是人喝的”、“腐烂的香蕉皮有营养”(林光常观点);“吃生泥鳅能健身”(马悦凌观点)……这些错误的养生观点经媒体传播,不知误导了多少受众。从上面分析可知,低俗的相亲类节目对受众精神产生污染,缺乏科学依据的养生类节目对受众身体产生伤害。本来以提供信息、监视环境、协调社会、传播知识、提供娱乐等为主要功能的大众传媒,由于对传播内容把关不严,结果导致受众身心受到伤害。

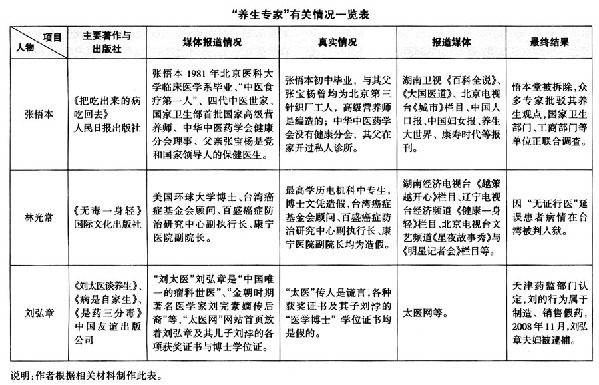

3.微观层面,具体实操人员要认真核实,确保传播内容真实可靠。媒体本应该成为质疑、揭露骗局的主力,有的媒体却有意无意地成为“神医”的托儿……收视率的指挥棒使养生专家成为热门人物。访谈、娱乐节目中,养生专家的风头毫不亚于娱乐明星。⑧从近年来借媒体炒作并最终被世人唾骂的“养生明星”,其有一个共同的特点就是“骗”。作为服务大众的传媒为何会如此容易上当受骗呢?细究原因无非两个:要么是与所谓的“养生专家”一起欺骗广大受众,共同赚钱;要么是把关不严,让其得逞。笔者选取三个轰动全国的“养生专家”,制作有关情况一览表。⑨

从表中可以看出,有关媒体在报道或邀请这些“神医”作为嘉宾时,没有对其真实身份进行核实,“把关人”形同虚设。其实,只要媒体工作人员通过电话或网络核实一下,就可防范此类事件的发生,遗憾的是,相关媒体没有事先去核实。

4.建立长效机制,确保“把关”的持续性与可操作性。大众传媒不管是广播、电视,还是报刊、书籍、网络,都要通过严格把关来规范内容,为受众提供良好的舆论环境,引领受众。传媒要建立“把关”的长效机制,明确“把关”的层级及其相应职责,使“把关”制度化,以确保把关的持续性。同时把关制度的建设还要注重可操作性,不能形同虚设,要加强执行力。针对当前相亲类电视节目泛滥、造假、低俗现象,国家广电总局正式下发了两份文件,明确指出“婚恋交友类电视节目要把好嘉宾关、主持人关、话题关、内容关、审查关、播出关”,该文件的出台及时防止了此类节目的进一步恶化,但这只是“头痛医头”的治标办法。对日益泛滥的养生类节目而言,还没有看到广电总局的相关规定,是否还可让“神医”们继续演下去呢?因此,要从根本上杜绝传媒乱象,主管大众传媒的职能部门要制定出针对各类媒体共同遵守的“把关”制度;同时,各类媒体要制定出适合本媒体、操作性强的“把关”措施,明确媒体领导、栏目与版面负责人及其具体操作人员的“把关”职责,把“把关”落到实处;同时,还要建立传媒机构外专家与受众监督机制。只有这样,才能最大化地减少传媒乱象的产生。“把关”严,则乱象无;“把关”松,则乱象生。杜绝传媒乱象,从“把关”开始。